(Basellandschaftliche Zeitung)

Behindertengesetz Regierung beharrt auf einem weitreichenden Regelungswerk

Basel-Stadt ist der erste Kanton überhaupt, der systematisch die Rechte von Menschen mit Behinderungen analysiert hat. Nun sollen die bestehenden Gesetzeslücken mit dem neuen Behindertenrechtegesetz geschlossen werden, teilt die Basler Regierung mit. Die Vorlage soll als Gegenvorschlag zur kantonalen Initiative «Für eine kantonale Behindertengleichstellung» dienen, die vergleichbare Inhalte in der Verfassung festschreiben will. Bereits wird damit gerechnet, dass das Basler Gesetz zum Vorbild für die Restschweiz werden könnte.

Die Vorlage geht nun an den Grossen Rat. Sie enthält zum einen den Entwurf für das neue Behindertenrechtegesetz. Dieses ist ein Rahmengesetz, das die allgemeinen Bestimmungen und materiellen Grundsätze für die Behindertengleichstellung umfasst. Es äussert sich gleichzeitig auch zu den Rechtsansprüchen und zum Verfahren und enthält Bestimmungen zur Umsetzung. Zum anderen umfasst der Gesetzesentwurf auch Anpassungen in bestehenden Spezialgesetzen. Hier geht es um Bestimmungen, welche die Rechte von Menschen mit Behinderungen in spezifischen Lebensbereichen regeln, zum Beispiel Wohnen, Bildung, Kultur, soziale Sicherheit.

Vorlage bleibt umstritten

Das Behindertenrechtegesetz leiste einen wichtigen Beitrag zur Verwirklichung der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen im Kanton, zeigt sich die Regierung überzeugt. In der öffentlichen Vernehmlassung sei es von einer Mehrheit denn auch durchaus positiv bewertet worden. Tatsächlich aber hat der Regierungsentwurf sehr unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Behindertenverbände zeigten sich erfreut. Und auch von linker Seite wurde die Vorlage unterstützt. Den Bürgerlichen geht sie dagegen in grossen Teilen viel zu weit.

Ein grosser Streitpunkt bildet beispielsweise die geplante Wiedereinführung einer Fachstelle für Menschen mit einer Behinderung, die auch von der kantonalen Initiative gefordert wird. Für das linke Lager ist sie unabdingbar. Es setzt sich darüber hinaus sogar für eine Ausweitung ihrer Kompetenzen ein und fordert ein Weisungsrecht gegenüber Dritten ein. Ganz anders die Bürgerlichen: Sie wehren sich gegen die Wiedereinführung und weisen darauf hin, dass der Grosse Rat die Fachstelle erst 2015 ab geschafft habe – auf Antrag der Regierung.

Die Regierung aber beharrt auf der geplanten Wiedereinführung. Die Stellungnahmen zeigten, dass die Fachstelle einem politischen Kompromiss entspreche. Zudem werde sie von einer Motion gefordert, die vom Grossen Rat an die Regierung überwiesen worden sei.(BZ)

(Südostschweiz / Linth Zeitung)

Wirkt die St.Galler Behindertenpolitik? Ein soeben publizierter Bericht meint Ja. Trotzdem will der Kanton verschiedene Massnahmen ergreifen – unter anderem Projekte von Betroffenen für Betroffene.

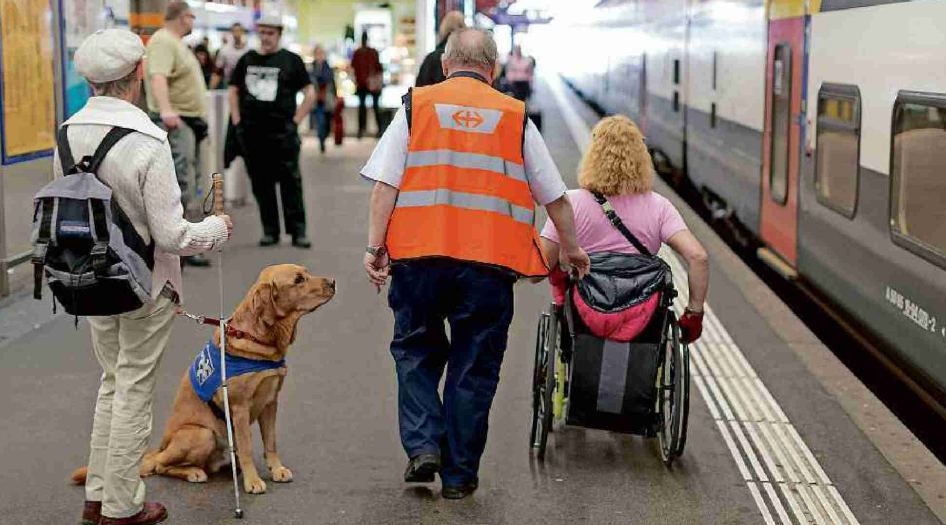

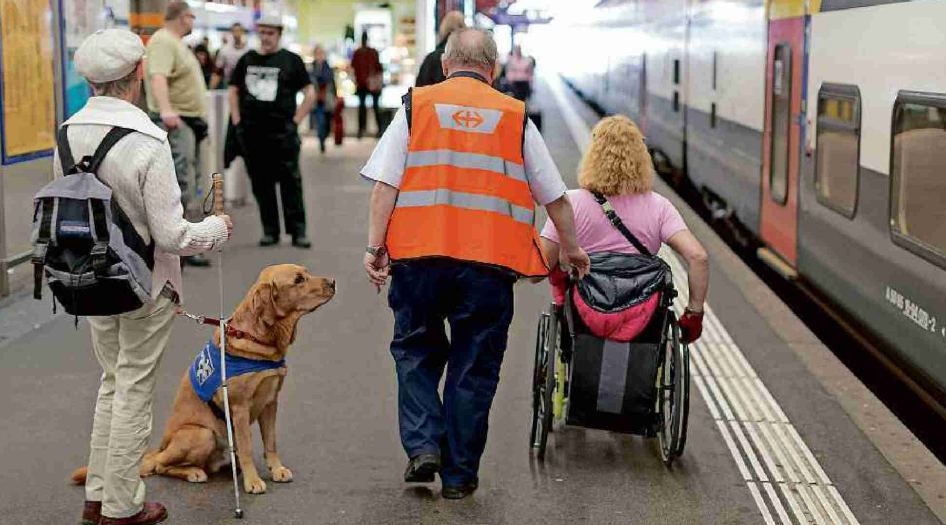

Die Hürden sind immer noch zahlreich: Ein Hundeverbot im Museum stellt für eine sehbehinderte Person gleichermassen ein Problemdar wie eine zu steile Zufahrtsrampe zum Zug für eine Rollstuhlfahrerin.

Symbolbild Gaetan Bally/Keystone

«Wir wollen keine Ausnahme sein! Wir wollen nur, dass das Gesetz eingehalten wird.»

Domenica GriesserVorstandsmitglied Ostschweizer Blinden- und Sehbehindertenverband von Sina Bühler.

Der St.Galler FDP-Regie-rungsrat Martin Klöti kennt die Zuschauerinnen und Teilnehmer der Medienkonferenz persönlich. Mehrere von ihnen haben eine sichtbare Behinderung, sitzen im Rollstuhl, werden von einem Blindenführhund begleitet, schauen auf die Gebärdensprache der Übersetzerin. Klöti kennt sie, weil sie Vertreterinnen und Vertreter von Interessengruppen und Institutionen sind, die gemeinsam mit ihm und dem Kanton den Wirkungsbericht Behindertenpolitik erstellt haben.

Der Bericht ist die erste Analyse des 2013 in Kraft getretenen «Gesetz über die soziale Sicherung und Integration von Menschen mit Behinderung». Das Urteil: Im Grossen und Ganzen sei die Umsetzung und die Richtung der St.Galler Behindertenpolitik erfreulich. Der Bericht sieht aber auch Lücken: Beim Zugang zu öffentlichen Grundleistungen beispielsweise, zu Gebäuden, zu Informationen und damit auch zur politischen Partizipation.

Teilhabe von Betroffenen wichtig

Domenica Griesser ist im Vorstand des Ostschweizer Blinden- und Sehbehindertenverbandes und erläutert die vorhandenen Barrieren anhand mehrerer Beispiele: Dass eine Webseite zuletzt einen für sie unmöglich entzifferbaren Bildcode verlangt, bevor das bereits ausgefüllte Formular abgesendet werden kann. Dass ein Museum ihrem Blindenführhund den Einlass verweigert. Dass der modernste Doppelstöckerzug von Rollstuhlfahrerinnen nicht ohne Hilfe verlassen werden kann, weil die Rampe zu steil ist.

Letztes Beispiel zeigt anschaulich, weshalb die Teilhabe von Betroffenen an Gesetzen, Wirkungsberichten und Politik so wichtig ist: Die SBB glauben nämlich, die Züge seien genügend behindertengerecht, während Menschen, die eine Behinderung haben, dies verneinen und deshalb bis vor Bundesgericht ziehen.

Griesser erzählt auch, dass sie das oben erwähnte Museum dann doch in Begleitung ihres Hundes besuchen durfte. Aber nur, weil der Direktor meinte: «Wir machen für Sie eine Ausnahme.» Eine Aussage, die Griesser sauer macht: «Wir wollen keine Ausnahme sein! Wir wollen nur, dass das Gesetz eingehalten wird.»

Förderkredit über 400000 Franken

Damit eine Behinderung Menschen nicht zur Ausnahme macht, ist die Stärkung der Selbsthilfe enorm wichtig. Laut Wirkungsbericht ist diese als Basis aller behindertenpolitischen Massnahmen gut ausgebaut. Man müsse Betroffene aber noch konkreter unterstützen. Eine erste Massnahme, um diese Lücke zu schliessen, kann Christina Manser, Leiterin des Amtes für Soziales, bereits vorstellen. Über einen «Förderkredit Stärkung für Betroffene» wird der Kanton in den nächsten fünf Jahren insgesamt 400 000 Franken zur Verfügung stellen. Die Gelder gehen an Projekte von und für Menschen mit Behinderungen, welche Selbsthilfe und Eigenverantwortung stärken wollen. Ein weiteres wichtiges Ergebnis des Wirkungsberichts ist für Manser die Erkenntnis, dass immer mehr Menschen an psychischen Behinderungen leiden. Der Kanton möchte die Zahl der Neuerkrankungen senken und eine Arbeitsgruppe einsetzen, die entsprechende Massnahmen ausarbeiten wird.

Peter Hüberli-Bärlocher erläutert derweil, welche Konsequenzen die Institutionen ziehen. Der Präsident des Branchenverbandes Insos St. Gallen-AI freute sich darüber, dass die Ergebnisse des Wirkungsberichtes nicht einfach auf einem extern erstellten Fachpapier stünden, sondern dass es von und mit Betroffenen erstellt wurde. Ein Vorgehen, dass auch in den Institutionen seine Wirkung entfalte. «Um die Mitsprache zu verbessern, möchten wir Bewohnerinnen-Räte und Personal-Räte schaffen», sagt Hüberli-Bärlocher. Ausserdem sollen Angebote verstärkt werden, bei welchem Betroffene andere Betroffene beraten, der sogenannte Peer-Support.

Bericht verständlich übersetzt

Dass es dem Kanton wichtig ist, dass Betroffene mitreden und teilnehmen können, zeigt sich auch daran, dass er den Wirkungsbericht übersetzen lassen hat. Er ist nicht nur original, sondern auch in Leichter und in Einfacher Sprache publiziert worden. Für einige Betroffene werden die Aussagen erst damit verständlich – und ermöglicht es ihnen damit, sich aktiv in die Diskussion um Behindertenpolitik einzubringen.

(Walliser Bote)

Inclusion Handicap, der Dachverband der Behindertenorganisationen Schweiz, zieht die Beschwerde gegen die befristete Betriebsbewilligung für den neuen Doppelstockzug (FV-Dosto) der SBB ans Bundesgericht weiter. Die neuen Züge seien gesetzeswidrig. Das Bundesverwaltungsgericht hatte Ende November die Beschwerde von Inclusion Handicap gegen die Betriebsbewilligung des neuen Doppelstockzugs praktisch vollumfänglich abgewiesen.

Der Dachverband hat sich nun gemäss einer Mitteilung vom Donnerstag entschieden, das Urteil ans Bundesgericht weiterzuziehen. Die selbstständige Nutzung des Zugs sei für viele Passagiere mit Behinderungen nicht gewährleistet, heisst es.

Das Behindertengleichstellungsgesetz verlange, dass der öffentliche Verkehr (öV) für Menschen mit Behinderungen hindernisfrei zugänglich sei. Da das Urteil die autonome Nutzung des öV, wie sie vom Gesetz verlangt werde, infrage stelle, bleibe Inclusion Handicap keine andere Wahl als der Gang vor Bundesgericht. Das Behindertengleichstellungsgesetz verlange den hindernisfreien Zugang ab dem Jahr 2023, der FV-Dosto werde aber bis etwa 2060 rollen.

Der Zugang zum öV sei für das selbstbestimmte Leben von Menschen mit Behinderungen von elementarer Bedeutung. Inclusion Handicap kritisiert auch die horrenden Parteientschädigungen von insgesamt 250000 Franken, mit denen das Verbandsbeschwerderecht zur Farce werde. Kaum eine Nicht regierungsorganisation könne sich derartige Verfahren leisten.

(sda)

(Ostschweiz am Sonntag)

von Kaspar Enz

Was für Menschen mit Behinderung gut ist, entscheiden zu oft Fachleute für sie.

Im HPV Rorschach haben sie selber eine Stimme – in Form einer gewählten Vertretung

Fachstellen-Mitarbeiterinnen Manuela Breu (2. von links) und Nusejba Fetal (2. v. r.) und das Selbstvertreterteam (v. I.): Sara Nunes, Andrea Fitze und Sebastian Stäuble. Bild: Mareycke Frehner

Gemeinsam nach Lösungen suchen, Ideen und Wünsche seiner Wähler umsetzen: Das versprach Sebastian Stäuble vor der Wahl im Herbst 2017 den Stimmberechtigten. Den Menschen mit Beeinträchtigungen, die im «Dörfli» oder den Aussenwohngruppen des HPV Rorschach wohnen oder in einer der Werkstätten arbeiten, wie Stäuble selber. Und bald nach der Wahl machte er sich an die Arbeit.

Jeden Dienstag treffen sich die vier gewählten Mitglieder des Selbstvertretungsteams, um ihre Anliegen und die der anderen Bewohner und Mitarbeiter zu besprechen. «Manchmal bekomme ich Anregungen, jemand sagt mir etwas. Dann bringe ich es in die Sitzung.» In den letzten Monaten war die Mittagspause das wichtigste Thema. Zu kurz sei sie für viele. «Auch mir sagten einige, sie könnten nicht so schnell essen», sagt Teamkollegin Andrea Fitze. So machten sich die Selbstvertreter an die Arbeit.

Im HPV Rorschach sollen Menschen mit Behinderungen möglichst selbstbestimmt leben und arbeiten können, so lautet eines der Ziele der Institution. Die Idee der Selbstvertretung ist ein Mittel, dies zu erreichen: Sie sollen selber mitreden können.

Die Anfänge reichen im HPV schon länger zurück: Die Gruppe «Wir für uns» gibt es seit 2008. Bald kamen weitere Räte hinzu. Um diese Bewegungen zu unterstützen, wurde 2015 eine Fachstelle eingerichtet. Kürzlich wur de sie von der Fachhochschule St. Gallen ausgezeichnet. Das Selbstvertretungsteam, in dem Werkstatt-Mitarbeiter wie Bewohner vertreten sind, war der nächste Schritt. Die Idee der Selbstvertretung ist aber viel älter. «Die Bewegung entstand in den 1970er-Jahren», sagt Manuela Breu, die die Fachstelle leitetDarüber, was Menschen mit Behinderungen brauchen, reden Fachleute schon lange. «Aber meist untereinander statt mit den Menschen, um die es geht. Und damit oft an ihnen vorbei.»

So nahm sich das erste Selbstvertretungs-Team, von 2016 bis 2017 im Amt, die Kaffeemaschinen vor. «Leute im Rollstuhl kamen nicht ran, sie hing zu hoch. Und wer schlecht sehen oder lesen kann, hatte auch Mühe», sagt Sebastian Stäuble. Im Hauptgebäude steht nun ein Prototyp einer Maschine, die leichter zu bedienen ist. «Es fängt schon bei so kleinen Dingen an», sagt Breu. «Auch der Eingang zur Geschäftsstelle ist noch nicht barrierefrei zugänglich.»

Dass die Menschen mit Behinderung für sich selber reden, ist aber manchmal leichter gesagt als getan. «Es gibt ja Leute, die gar nicht reden können», sagt Selbstvertreterin Sara Nunes. «Man muss erst lernen, wie man sie versteht.» Das trifft auch auf ein Teammitglied zu, das per Sprachcomputer kommuniziert. Ein Grund, weshalb Manuela Breu die Selbstvertreter unterstützt. Oft müsse sie übersetzen: den juristischen Jargon von Statuten oder Gesetzen in einfache Sprache zum Beispiel. Nur so wird klar, wer was entscheidet, an wen man sich wenden muss.

Neue Lösung entdeckt

Beim Thema Mittagessen war die Gruppe gründlich. Bewohner und Mitarbeiter bekamen bald einen Fragebogen zum Thema. Das Resultat überraschte die Selbstvertreter. «Es gab schon viele, die Mittagspause zu kurz fanden», sagt Stäuble. Aber es war nicht die Mehrheit. Viele orteten das Problem woanders: Die Standorte des HPV sind über Rorschach verteilt, das Mittagessen findet meist im Dörfli statt, ein gutes Stück von den Werkstätten entfernt. So entstand ein neuer Lösungsansatz: «Es wäre gut, wenn es ein zweites Mittagsbuffet gäbe, hier bei der Werkstatt.» So wäre die Kantine über Mittag auch nicht mehr so voll. Laut Umfrage würde das viele freuen. «Nächstens haben wir einen Termin mit der Küche, dann besprechen wir, ob sich das machen lässt.» Klare Bestimmungen darüber, was die Gruppe darf und wie viel sie zu sagen hat, fehlen allerdings. «Das ist noch ein Experiment», sagt Manuela Breu. «Auch für die Geschäftsleitung.»

«Meistens versucht man, Lösungen zu finden», sagt Sebastian Stäuble. «Aber bei der Erwachsenenbildung sind wir noch nicht so weit.» Möglichst viele Mitarbeiter und Bewohner sollen jede Woche in diese Kurse gehen können. «Es gibt zwar eine Klasse mehr, aber viele können nur alle zwei Wochen gehen.» Gut möglich, dass das Thema noch einmal aufs Tapet kommt. Für drei Jahre ist das aktuelle Team gewählt. Und zumindest Sebastian Stäuble ist ziemlich sicher, dass er die Wiederwahl wagt. «Die Selbstvertretung macht mir Spass, ich möchte das weiterverfolgen.» Ähnlich sieht das Sara Nunes. «Ich lerne hier auch etwas. Und ich kann etwas beitragen. Mut machen, sich zu wehren.»

Schweiz im Rückstand Die Selbstvertretung fordert, dass Menschen mit Behinderungen für sich selber einstehen. In der Schweiz sei man damit noch etwas im Rückstand, sagt Manuela Breu. Allerdings habe die UNO-Konvention über Behindertenrechte der Bewegung etwas Schub gegeben. Immer mehr Institutionen führen einen Rat für Bewohner oder Mitarbeiter ein. Eine Fachstelle für Selbstvertretung führt in der Ostschweiz auch Pro Infirmis. Diese gibt unter anderem Menschen mit Beeinträchtigungen das nötige Rüstzeug, um für die eigenen Interessen einzustehen.(ken)

(Sozial Aktuel)

Wie das Luzerner Sinfonieorchester die Musik zu den Menschen bring

Text: Ursula Binggeli

Wenn Mitglieder eines Orchesters und Menschen mit geistiger Behinderung sich im KKL Luzern über Musik austauschen, wenn ein Bus mit integrierter Bühne klassische Klänge in die Bergtäler der Zentralschweiz bringt, wenn Streicher und Bläser im Pflegeheim aufspielen – dann steckt dahinter das Luzerner Sinfonieorchester. Der niederschwellige Zugang zur Musik ist hier Anspruch und Programm zugleich.

Auweia! Das war die erste Reaktion von Judith Schilling, Unternehmensleiterin bei der Stiftung Brändi, als sich vor zwei Jahren eine Vertreterin des Luzerner Sinfonieorchesters telefonisch bei ihr meldete, um Begegnungsmöglichkeiten zu besprechen – etwa einen Konzertbesuch im Luzerner KKL. «Ich war zuerst etwas ratlos», sagt die Vorsteherin eines Wohnhauses für Erwachsene mit leichter geistiger Behinderung in Horw. «Unsere Bewohnerinnen und Bewohner hören eigentlich lieber Schlager und Volksmusik, weil man da gut mitsingen kann. Klassik ist ihnen eher fremd.» Dennoch: Das Gespräch mit Diana Lehnert, der leitenden Musikvermittlerin beim Luzerner Sinfonieorchester, war der Anfang einer Zusammenarbeit. Judith Schilling fand einen Weg, das Angebot des Sinfonieorchesters eingepackt in vertraute Alltagsstrukturen unter die Leute zu bringen: Der im Bereich Wohntraining auch für die Bildung zuständige Sozialpädagoge schlug seiner Gruppe den Besuch im KKL Luzern vor – und alle machten mit. Die Musikvermittlerin Diana Lehnert wiederum erarbeitete ein Programm, das neben einer Einführung in einfacher Sprache und einem konzertanten Teil auch einen Blick hinter die Kulissen vorsah und ein Gespräch mit Mitgliedern des Orchesters. Es sei vor allem der persönliche Austausch gewesen, der Kontakt von Mensch zu Mensch, der für die Bewohnerinnen und Bewohner zu einer Horizonterweiterung geworden sei, sagt Judith Schilling. Sie ist mittlerweile Mitglied des inklusiven Fachbeirats des Orchesters, eines Gremiums von Fachleuten aus sozialen Institutionen, welche die Bedürfnisse und Interessen von Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen einbringen. Ein Projekt für 2019 ist die mögliche Teilnahme der «Brändisingers» als Gast-Chor am Weihnachtssingen im KKL. «Wir wären auch interessiert an einem Workshop mit Schlaginstrumenten», denkt Judith Schilling weiter in die Zukunft.

Ein Orchester, das für alle da ist

Das Luzerner Sinfonieorchester ist das Residenzorchester des KKL und das Opernorchester des Luzerner Theaters. Das älteste Orchester der Schweiz, Gründungsjahr 1805, war hierzulande die erste klassische Formation, die für die Musikvermittlung eine eigene Stelle schuf. Das war 2008, und Diana Lehnert – Querflötistin und Musikpädagogin – begann bei null. Sie habe in den ersten Jahren ihrer Anstellung ständig telefoniert, erinnert sie sich, habe Anstösse gegeben, Ideen ausgearbeitet, wie die Musik des Orchesters auch Leute erreichen könnte, die keine der «normalen» Konzerte besuchen. «Das KKL ist ja nicht gerade ein Haus, in das man einfach so hineinspaziert. Die Leute denken oftmals, es sei zu elitär, zu teuer für sie. Und auch beim Zugang zu klassischer Musik liegt die Schwelle hoch, auch für Menschen ohne Beeinträchtigungen.»

Auch intern galt es, die Projekte der Musikvermittlung allen Beteiligten zu erläutern, in erster Linie natürlich den rund siebzig Musikerinnen und Musikern, deren diesbezügliches Engagement in der Regel ausserhalb des regulären Konzertprogramms stattfindet. In einem ersten Schritt entstand ein breit gefächertes Angebot für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, für Kinder, Jugendliche, Familien – inszenierte Konzerte für Familien, Probenbesuche für Schulklassen, Musikworkshops und vieles mehr. In der Folge begann sich der Fokus auch auf Gruppen zu richten, für die der Zugang zu den Angeboten speziell erschwert ist. Sei es wegen Beeinträchtigungen oder weil die Anfahrt zu umständlich ist. Den Anfang machten Workshops in Heilpädagogischen Schulen und ein Zusatzangebot für Menschen mit Demenz rund um die Lunchkonzerte, in Zusammenarbeit mit der Alzheimervereinigung Luzern.

Der Musikwagen

2011 kam dann der Intendant des Orchesters, Numa Bischof Ullmann, mit der Idee eines «Musikwagens» auf Diana Lehnert zu – eines «fahrenden Konzertsaals», welcher die Musik hinaus aufs Land bringt, bis in die abgelegensten Talschaften. Seit 2014 ist der Musikwagen Realität: Ein neun Meter langes, speziell für das Sinfonieorchester gebautes Gefährt aus Holz, dessen Inneres Platz für ein Ensemble des Orchesters und eine Schulklasse bietet. «Im Musikwagen geht es in erster Linie ums Musikhören», sagt Diana Lehnert dazu. «Aber im Rahmen von Workshops dann auch um das Sammeln von Klängen, ums Selber-Komponieren.» Und das können alle, sagt sie. Denn: «Wer möchte, kommt ganz schnell ins Musizieren, mit der eigenen Stimme und dem Körper, mit Alltagsgegenständen, mit Naturmaterialien, die im Musikwagen auch zu finden sind.» Auch hier sind es die Begegnungen mit den Musikerinnen und Musikern, die rasch Nähe herstellen, auch zur Welt der klassischen Töne. Der Wagen ist mindestens zwölf Wochen im Jahr unterwegs, vorwiegend in der warmen Jahreszeit, und stand schon auf Dorf- und Pausenplätzen, in Asylzentren und vor Heimen.

Stationskonzerte für Betagte – Konzertbegleitungen für Sehbehinderte

In den letzten zwei Jahren sind im Rahmen des Bereichs «Inklusion & Soziales Engagement» nun weitere Angebote dazugekommen. Da sind zum einen die sogenannten Stationskonzerte. Hochbetagten oder kranken Personen sind Konzertbesuche oft kaum mehr möglich. Deshalb besuchen Ensembles des Sinfonieorchesters nun Alterszentren und Pflegeheime. Die Idee stammt von einer Musikerin des Orchesters. Einem öffentlichen Konzert im Saal der Institution folgen jeweils in den nächsten Tagen halbstündige Auftritte auf den einzelnen Abteilungen, auch hier mit Gelegenheit zum anschliessenden Gespräch mit den Musikern. Ebenfalls neu ist das Angebot der Konzertbegleitung für blinde und sehbehinderte Menschen. Das in Kooperation mit der Fachstelle Sehbehinderung Zentralschweiz entwickelte Pilotprojekt ermöglicht es ihnen, für einen Konzertbesuch eine Begleitperson zu buchen, die sie auf Wunsch vom Bahnhof oder von der Busstation abholt, sie ins KKL Luzern begleitet und dabei wo nötig unterstützt. Nach dem gemeinsamen Konzertbesuch geht es dann zurück zu Zug oder Bus. Die rund zwanzig Freiwilligen, die sich dafür zur Verfügung stellen, sind von Mitarbeitenden der Fachstelle Sehbehinderung in einem Workshop auf ihre Aufgabe vorbereitet worden. Wer noch nicht vom inklusiven Gedanken profitieren kann, sind die Blindenhunde: Sie müssen am Eingang zum Konzertsaal abgegeben werden. Doch das soll sich ändern, in absehbarer Zeit steht ein entsprechen der Pilotversuch an.

Die Voraussetzungen fürs Gelingen

Die Faktoren fürs Gelingen seien bei allen Projekten letztlich dieselben, sagt Diana Lehnert. «Wir müssen aktiv auf die Leute zugehen.» Die Angebote müssen bedürfnisgerecht sein, und die Informationen dazu müssen dem Zielpublikum auf eine passende Weise kommuniziert werden. Um über neue Angebote zu orientieren, nutzt das Sinfonieorchester deshalb die Kommunikationskanäle der Kooperationspartner im Sozialbereich: Magazine, Newsletter, Monatsbriefe. Auf diese Weise gelangen die Informationen am einfachsten zu den Leuten. »Die Institutionen und Verbände sind für uns wertvolle Multiplikatoren. Ohne sie würde es nicht funktionieren.» Wichtig ist zudem der Geist der »Willkommenskultur», der durch die Einladungstexte wehen muss, und eine Sprache, die leicht verständlich ist. Nicht zuletzt müssen die Angebote auch finanziell niederschwellig, sprich erschwinglich sein. Das ist nur möglich, weil sämtliche Aktivitäten der Musikvermittlung des Luzerner Sinfonieorchesters vollumfänglich von Stiftungen und Gönnerinnen und Gönnern finanziert werden.

Inklusive Kultur – das Label

Seit der vorletzten Konzertsaison trägt das Luzerner Sinfonieorchester das Label «Kultur inklusiv». Ein Label, das nicht als Preis für Erbrachtes vergeben wird, sondern als Zeichen einer Verpflichtung zu inklusiver Kulturtätigkeit, die die Labelträger für die kommenden Jahre eingehen. Das sagt Silvan Rüssli, Leiter der Fachstelle Kultur inklusiv von Pro Infirmis, die das Label betreut. «Wir schliessen mit den Kulturinstitutionen, die unser Label tragen, nach genauen Abklärungen und dem gemeinsamen Erarbeiten von Zielsetzungen eine Leistungsvereinbarung für die nächsten Jahre ab.» Dabei geht es um Entwicklungsschritte in ver- schiedenen Handlungsfeldern; diese reichen von der Um- setzung ganzheitlich-inklusiver Programm- und Vermittlungsangebote über Erleichterungen der Sicht- und Hörbarkeit der kulturellen Inhalte bis zur barrierefreien Kommunikation aller Informationen und Massnahmen. «Fördergeld fliesst bei unseren Verträgen keines, aber wir begleiten die Institutionen fachlich auf ihrem Weg Richtung Inklusion und überprüfen die Fortschritte regelmässig.» Nach jeweils vier Jahren wird das Label bestätigt – oder entzogen. Die Verpflichtung zum Abbau von Schwellen im Kulturbereich basiert für Silvan Rüssli zum einen auf dem Gebot der kulturellen Teilhabe der ganzen Gesellschaft, auf die auch der Bund in seiner Kulturbotschaft für die Jahre 2016 bis 2020 einen besonderen Schwerpunkt gelegt hat. »Die andere Vorgabe ist für uns ganz klar die UNO-Behinderten rechtskonvention.» Zu den Labelträgern gehören Kulturinstitutionen aus allen Sparten. Aus dem Bereich der Klassischen Musik ist mittlerweile ein weiteres Orchester dabei: das Sinfonieorchester Basel.

Inklusive Kultur – der Preis

Anfang Dezember 2018 ist das Luzerner Sinfonieorchester für sein gesamtes Musikvermittlungsprogramm mit dem «Junge Ohren Preis» ausgezeichnet worden. Dieser wird von einem renommierten deutschen Netzwerk für Kulturvermittlung an Institutionen verliehen, die sich durch innovative und nachhaltige Musikvermittlung auszeichnen. Aus der Jurybegründung: «Das Luzerner Sinfonieorchester setzt ein deutliches Zeichen für den Stellenwert dieses Bereichs innerhalb der Institution. (…) Besonders hervorzuheben ist das inklusive Konzept, das Menschen mit und ohne Beeinträchtigung sowie sozial benachteiligte Gruppen zu Begegnungen mit Musik einlädt.»

Links

www.sinfonieorchester.ch

www.kulturinklusiv.ch

(NZZ amSonntag)

Lucien Le ist körperlich und kognitiv behindert. Dennoch studiert er an der Pädagogischen Hochschule, um später mit Kindern zu arbeiten. Das Projekt soll Schule machen.

Von René Donzé

Das Mädchen weint. Im Lärm der spielenden Kinder geht sein Wimmern beinahe unter. Sofort stellt Lucien Le den Besen zur Seite, mit dem er eben noch am Boden verstreute Plastikperlen zusammengewischt hat, und eilt zum Kind. Sein Gang ist etwas staksig, leicht spastisch, der Oberkörper vorgebeugt. Lucien Le hat Cerebralparese und ist sowohl körperlich als auch kognitiv beeinträchtigt. «Was ist passiert?», fragt er und legt seine Hand auf ihre Schulter.

Le befindet sich im Praktikum in der Grundstufe der Gesamtschule Unterstrass in Zürich. Dass er einmal hier sein und Kinder betreuen könnte, hätte sich vor 30 Jahren niemand ausmalen können. Bei der Geburt wurde die Sauerstoffversorgung seines Gehirns unterbrochen, es erlitt irreparable Schäden. «Der Arzt stellte eine düstere Prognose», sagt Mutter Christina Le Kisdaroczi. «Luc werde immer im Rollstuhl sitzen und Hilfe brauchen.»

Viel unverblümter formuliert es der Betroffene selbst. «Der Doktor sagte, ich werde immer ein Krüppel sein», sagt er und lacht. «Doch er hat sich getäuscht.» Stolz, Trotz und Zufriedenheit tönen aus seiner Stimme. «Ich bin Teil dieser Gesellschaft, einfach etwas langsamer als die anderen.» Zuweilen stockt er, sucht nach einem Wort. Seit einem Jahr studiert Le am Institut Unterstrass, das zur Pädagogischen Hochschule Zürich gehört, gemeinsam mit angehenden Lehrerinnen und Lehrern. Sein Ziel «Ein richtiger Job.»

Widerspruch auflösen

Hochschulstudium und kognitive Beeinträchtigung, wie geht das zusammen? Matthias Gubler lächelt. Er sitzt in seinem Büro im zweiten Stock des Instituts und sagt: «Ja, das ist ein Widerspruch. Ich weiss.» Genau das scheint ihn zu reizen. «Unsere Hochschulen sind hoch selektiv», sagt der Institutsleiter. An dieser Schranke rüttelt er – angestossen von Studenten und Dozentinnen aus dem eigenen Haus – mit dem Projekt «colsiv». Er will pro Jahrgang zwei Menschen mit Behinderung zu Assistenten ausbilden. Gubler, selber Vater eines Kindes mit Downsyndrom, sagt: «Alle sprechen von lebenslangem Lernen. Und ausgerechnet bei Behinderten soll nach der Anlehre Schluss sein? Sie brauchen doch umso mehr Zeit.»

Auch bei Lucien Le war das so. Nach der Sonderschule absolvierte er eine zweijährige Ausbildung und arbeitete dann in einer geschützten Werkstatt: Jeweils hundert Zahnstocher steckte er zuerst in ein Brett und danach in eine Tüte. «Ich musste immer die gleiche Sache machen, darum hat die Leistung meines Gehirns nachgelassen.» Später war er mit Freude für die Flaschenreinigung einer Kleinbrauerei zuständig Doch diese wurde automatisiert. «Dann hat es mich nicht mehr gebraucht.»

Mit Humor dabei

Am Institut Unterstrass ist er gefordert. An diesem Morgen präsentiert er mit einer Mitstudentin und einem Mitstudenten den Leistungsnachweis für das Fach Mensch, Natur, Gesellschaft: Einen Zeitstrahl, auf dem die Entwicklung der Kommunikations-mittel dargestellt wird. Er hat den Teil über das Fernsehen recherchiert und aufgeschrieben. Die anderen den Rest. «Natürlich bedeutet es für uns mehr Arbeit», sagt der Mitstudent. «Aber es bringt auch mega viel.» Man lerne zu vereinfachen, auf Bedürfnisse Schwächerer einzugehen. Und man lache oft. «Er hat einen guten Humor und ist voll dabei.»

Doch der Aufwand ist gross. Für Mitstudenten, für die Dozenten, für die Projektleitung und für die Schulleitung. Das Programm muss für jeden Einzelfall angepasst werden. Es gibt weder Normstudium noch Erfahrungswerte. Schweizweit ist das Projekt einmalig. Anders in Italien, wo Behinderte als Spielassistenten im Kindergarten eingesetzt werden. Doch dort hat die schulische Integration bereits viel früher eingesetzt als in der Schweiz. Vereinzelt gibt es auch in anderen Ländern Versuche, erst kürzlich haben sich Fachleute zu einem Kongress in Salzburg getroffen.

Inzwischen hat sich das Mädchen im Kindergarten beruhigt. Lucien Le bastelt mit zwei Knaben Weihnachtssterne aus Sandwichtüten, nachdem ihn Lehrerin Tanja Rensch-Blattner instruiert hat. Dann hilft er einem Buben, der abgeholt wird, beim Schuheanziehen. Später assistiert er bei der Pausenaufsicht.

Das Praktikum an der Grund-stufe Unterstrass ist bereits sein drittes. In Zürich Wollishofen hat er mit Kindergärtnern, in Wetzikon mit Erst- und Zweitklässlern gearbeitet. Sie haben ihm Texte vorgelesen, Vorträge mit ihm geübt, er hat sie abgehört und korrigiert: «Ich sagte: Du musst das den Leuten erzählen, nicht dir selber. Oder: Du schaust zu viel aufs Blatt.» Probleme macht ihm eigentlich nur das Rechnen. «Vor allem, wenn es über tausend geht.» Und er musste sich seinen Jugendslang abgewöhnen, sagt Lucien Le. Schliesslich sei er jetzt ein Vorbild.

Ob das Beispiel Unterstrass Schule macht, ist offen. Die Kosten von rund150 000 Franken für die ersten zwei Jahre mit drei Stu-denten werden von Gönnern und Stiftungen getragen. Längerfristig ist die Finanzierung noch nicht gesichert. Die PH Zürich steht abwartend und beobachtend daneben: «Zurzeit stellt sich die Frage nach einer Übernahme des Projekts in das Ausbildungsangebot der Pädagogischen Hochschule Zürich nicht», sagt Rektor Heinz Rhyn.

Der Lehrerverband Schweiz beurteilt das Projekt skeptisch. Die Schulen seien stark genug gefordert mit der Integration von behinderten Schülern, sagt Zentralsekretärin Franziska Peter-hans. Der Einsatz von Assistenzen mit Beeinträchtigung würde eine intensive Begleitung durch die Lehrer bedingen. «Wir müssen schauen, dass wir die Schu-len, die Lehrpersonen und auch die Kinder nicht überbelasten.» Sie bezeichnet das Projekt zwar als «schöne Idee»: «Mit der heutigen Realität und mit den sehr beschränkten Ressourcen in der Schule hat sie aber nichts zu tun.»

Wie und wo die Absolventen von « colsiv» in den Schulen arbeiten werden, ist noch offen. «Sie erhalten je nach persönlichen Fähigkeiten einen massgeschneiderten Abschluss», sagt Institutsleiter Matthias Gubler. In der Regel dauert die Ausbildung drei Jahre. Er ist zuversichtlich, dass Lucien Le eine Anstellung findet. Und Praktikumslehrerin Rensch sagt: «Lucien hätte ich jederzeit gerne an meiner Seite im Schulzimmer.»

NZZ aS.ch

Lucien Le erzählt

Sehen und hören Sie im Video, wie

er mit den Kindern arbeitet.

nzz.as/lehrer

div align=“center“>

«Ich bin Teil dieser Gesellschaft, einfach etwas langsamer als die anderen»: Lucien Le im Praktikum an der Gesamtschule Unterstrass. (Zürich, 13.12.2018)

Integration in die Berufswelt «Soziale Tätigkeiten gewinnen für kognitiv Behinderte an Bedeutung» Weil die Digitalisierung einfache Tätigkeiten verdrängt, braucht es neue Jobs für Behinderte, sagt Uni-Professor Stephan Böhm

NZZ am Sonntag: Sie setzen sich für die Inklusion von Menschen mit Behinderung im ersten Arbeitsmarkt ein. Warum?

Stephan Böhm: Weil es Vorteile hat für alle. Für Menschen mit Beeinträchtigung ist es wichtig,ass sie sinnvolle Aufgaben haben und ins soziale Netz eingebettet sind. Die Forschung zeigt auch, dass die Innovationskraft in Teams steigt, wenn Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zusammenarbeiten.

Befördert oder hemmt die Digitalisierung die Integration?

Beides. Für die körperlich oder sensorisch Beeinträchtigten gibt es vermehrt Hilfsmittel, etwa Computer, die Texte vorlesen, oder Geräte, die Bewegungen unterstützen. Für Menschen mit kognitiven Behinderungen hingegen kann es schwieriger werden, eine Stelle zu finden, da einfache Tätigkeiten zunehmend automatisiert werden.

Wenn diese wegfallen, wo sehen Sie neue Einsatzgebiete für kognitiv Beeinträchtigte?

Soziale Tätigkeiten, die nicht durch Computer ersetzt werden können, gewinnen für sie an Bedeutung. Hier können sie wertvolle Dienste leisten, wie auch das von Ihnen beschriebene Beispiel am Institut Unterstrass zeigt. Da tun sich neue Nischen auf, aber auch in der Pflege oder in der persönlichen Bedienung in Läden, Restaurants und Hotelbetrieben.

Wir müssen vermehrt die besonderen Fähigkeiten der Menschen fördern.

In Vorarlberg gab es ein Projekt, in dem Jugendliche mit Trisomie 21 im Bereich Kinderpflege ausgebildet wurden. Aus der Privatwirtschaft kenne ich jedoch keine Beispiele, in denen bewusst Menschen mit kognitiver Einschränkung eingestellt werden.

Es gibt Softwarefirmen, die autistische Menschen anstellen.

Das stimmt, doch da geht es um eine positiv konnotierte Art der Behinderung. Solchen Menschen werden in gewissen Bereichen sogar überdurchschnittliche Begabungen unterstellt, etwa im analytischen Denken und bei der Konzentrationsfähigkeit. Es handelt sich dabei also nicht um disability, sondern um different ability, also andere Fähigkeiten.

Haben nicht auch kognitiv Beeinträchtigte andere Stärken, die man nutzen kann?

Absolut. Ich glaube, dass wir vermehrt besondere Fähigkeiten in den Menschen entdecken und fördern sollten. Das gilt aber auch bei nichtbehinderten Menschen. Denn nur dann haben wir langfristig eine Chance gegen Algorithmen und Roboter. Wenn Leute an ihren Stärken arbeiten, erreichen sie bessere Leistungen und sind zufriedener, als wenn man auf ihre Schwächen fokussiert.

Integration ist aber auch mit grossem Aufwand verbunden

In einem wohlhabenden Land wie der Schweiz sollte dies kein Thema sein angesichts des Nutzens für die Betroffenen und die Gesellschaft. Auch volkswirtschaftlich lohnt es sich, wenn Menschen mit Behinderung ihre Fähigkeiten produktiv einbringen. Zudem werden die Sozialversicherungen entlastet, wenn die Leute ihr Geld selber verdienen.

Andere Länder haben Quoten für Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung. Ein Modell auch für die Schweiz?

Die Schweiz hat auch ohne solche Vorschriften eine der höchsten Beschäftigungsquoten von Menschen mit Behinderung weltweit. In Österreich oder Deutschland ist die berufliche Integration trotz Quoten geringer als bei uns. Man könnte aber auch in der Schweiz noch mehr tun.

Wer sollte mehr tun?

Jedes Unternehmen ist gefordert. Vor allem aber sollten sich öffentliche Institutionen, Verwaltungen, Schulen als Vorbilder hervortun. Da gibt es durchaus noch viel Luft nach oben.

Interview: René Donzé

Stephan Böhm