(Annabelle)

Wer als geistig behindert eingestuft wird, darf in der Schweiz gar nicht oder erst nach der Überwindung etlicher Hürden politisch aktiv sein. Dafür wird die Schweiz demnächst eine Rüge der Uno kassieren. Wird die längst überfällige Gleichstellung behinderter Menschen jetzt Realität? Vier der vielen Stimmen, die darum kämpfen, endlich gehört zu werden.

Text: Sarah Lau

Fotos: Fabian Hugo

«Alle wollen doch sagen können: Ich stimme zu. Ich stimme nicht zu» Aquil Humbert

Dass Menschen aufgrund ihrer Entscheidungsfähigkeit politische Rechte verlieren, ist diskriminierend

«A. Humbert» steht in säuberlichen Buchstaben auf dem Briefkastenschild des Mehrfamilienhauses in Bussigny im Kanton Waadt. Eine gepflegte Siedlung und seit anderthalb Jahren das erste Zuhause, in dem Aquil Humbert eigenständig wohnt. Hier schreibt er E-Mails am grossen Schreibtisch und kümmert sich um seinen Hamster Osaka. Er geht gern am Genfersee angeln, spielt Basketball, fährt Snowboard und hat Spass am Kochen. Pouletcurry, leicht scharf, dazu Reisnudeln hat er am liebsten. «Früher wollte ich Koch werden, aber das bringt viel Stress und ich würde nicht gern damit umgehen müssen», sagt der 29-Jährige. Aquil Humbert weiss, was er gut kann, aber auch, wo er Hilfe benötigt. Etwa, wenn zu viele Menschen gleichzeitig auf ihn einreden oder er einen Hinweis braucht, dass es Zeit ist, mal wieder die Wohnung zu putzen.

Aquil Humbert ist mit einer Mikrozephalie zur Welt gekommen. Auch wenn man es auf den ersten Blick nicht sieht, ist sein Kopf kleiner als jener von anderen Menschen, sein Gehirn ist vergleichsweise unterentwickelt. Eine Heilung wird es nicht geben, doch dank der Förderung seiner Familie kann der Schweizer heute in seinem Apartment selbstständig leben. Wenn ihn sein achtjähriger Sohn Mathias an den Wochenenden besucht, treffen sich die beiden fast immer bei Aquil Humberts Eltern. Die Beziehung zur ebenfalls behinderten Mutter ging kurz nach der Geburt in die Brüche. Anfangs wurde die Jugendschutzbehörde noch über Besuche informiert, inzwischen wird Aquil Humbert zugetraut, seinen Sohn auch mal eine Nacht allein zu betreuen. Genau wie ihm zugetraut wird, einen Elektroherd zu benutzen und im Internet zu surfen.

Wählen und abstimmen, das hingegen darf Aquil Humbert nicht. Denn gemäss Artikel 398 des Zivil-gesetzbuches ist er als «hilfsbedürftige Person» kategorisiert, die wegen «dauernder Urteilsunfähigkeit» besonders schutzbedürftig ist und deshalb von der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) einen Beistand erhalten hat. «Ich fühle mich oft überfordert, die Beistandschaft hilft mir», sagt er. Je nachdem, wie die Behörde die Fähigkeiten einstuft, werden Menschen einer von vier verschiedenen Beistandschaftskategorien zugeteilt. Wer wie Aquil Humbert unter umfassender Beistandschaft lebt, der weitreichendsten Vormundschaftsform, der oder dem wird nicht nur so ziemlich jede Handlungs- fähigkeit, sondern auch das politische Mitspracherecht abgesprochen. Rund 15 000 Menschen in der Schweiz sind betroffen.

Als er noch bei den Eltern wohnte, hat Aquil Humbert dennoch zehn Jahre lang Abstimmungs-unterlagen zugeschickt bekommen. Ein Versehen, das erst nach dem Umzug in ein Heim bemerkt wurde. Gewählt habe er die zehn Jahre lang ganz selbstverständlich. Bis heute spricht er gern mit seinen vier Geschwistern über Politik. «Ich achte weiterhin darauf, was draussen passiert, weil es wichtig ist, zu wissen, warum die Leute für welches Gesetz abstimmen», sagt er. «Alle wollen doch sagen können: Ich habe meine Meinung gesagt. Ich stimme zu. Ich stimme nicht zu. Es geht darum, dass man das Recht hat, eine Debatte zu führen.» Wie er sich politisch positioniert, wenn es etwa um Umweltrecht, Migrationspolitik oder auch Agrarwirtschaft geht, weiss er. Seine Meinung jedoch ist rechtlich nicht verbindlich, politisch gesehen: bedeutungslos.

Dass Menschen in der Schweiz pauschal die politischen Rechte aufgrund ihrer Entscheidungsfähigkeit oder angeblich mangelnden Intelligenz verlie-ren, ist jedoch diskriminierend und verletzt damit das Recht. Und verstösst gegen die Uno-Behindertenrechtskonvention, welche die Schweiz 2014 ratifizierte. Im April erscheint ein Prüfbericht der Uno, der untersuchte, inwieweit die Schweiz diese tatsächlich umsetzt. Für Markus Schefer, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Basel und Mitglied des Uno-Beh indertenrechtsausschusses, ist klar: «Die Schweiz wird eine Rüge kassieren.»

„Ich binentsetzt, dass ein solcher Zustand in einer Demokratie wie der Schweiz Realität ist“

Caroline Hess-Klein, Leiterin Gleichstellung bei Inclusion Handicap

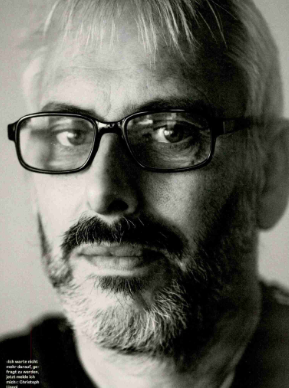

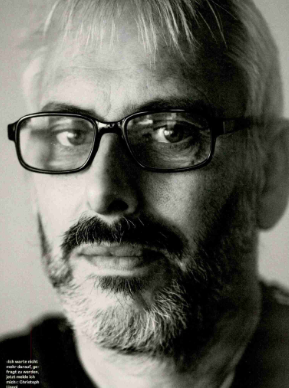

«Ich warte nicht mehr darauf, gefragt zu werden, jetzt melde ich mich » Christoph Linggi

Hinzu kommt, dass der allenthalben hochgelobte Schweizer Föderalismus die Problematik verschärft. Wer welcher Beistandschaftskategorie zugeteilt wird, fällt «kantonal extrem unterschiedlich aus», sagt Caroline Kess-Klein, die als Leiterin Gleich- stellung bei Inclusion Handicap, dem Dachverband der Behindertenorganisation, arbeitet und als Juristin einen Lehrauftrag an der Universität Basel hat. Hess-Klein hat das Interview mit Humbert nicht nur vermittelt, sondern auch begleitet. «Ich zweifle nichtdaran, dass Aquil Humbert in den allermeisten Deutschschweizer Kantonen seine politischen Rechte hätte», sagt sie – weil er dort nicht eine um- fassende, sondern eine leichtere Form der Beistand- schaft erhalten hätte. Der Kanton Waadt, überhaupt die Westschweizer Kantone, stellen gemäss Hess-Klein überdurchschnittlich viele Menschen unter umfassende Beistandschaft. 2020 waren es im Kanton Waadt knapp 3800 der 800 000 Einwohner, im Kanton Bern lediglich rund 660 von einer Million. Wieso derart grosse Unterschiede zwischen der Romandie und der Deutschschweiz bestehen, wurde bisher nicht untersucht. Caroline Hess-K lein sagt: «Ich bin entsetzt, dass ein solcher Zustand in einer Demokratie wie der Schweiz Realität ist, nicht nur für Aquil Humbert. Das ist unhaltbar.»

Doch warum verunmöglicht die umfassende Beistandschaft hierzulande überhaupt automatisch jegliches politische Mitspracherecht? Markus Schefer sieht den Ausschluss in der allgemeinen Auffassung begründet, dass ein Mensch, der bereits bei der Verwaltung privater Angelegenheiten umfassend Hilfe benötige, bei den grossen Entscheidungen der Politik nicht mitzusprechen vermöge. Politische Rechte an Voraussetzungen zu binden – im vorliegenden Fall an den Betreuungsstatus – hat Tradition. «Früher waren sie an die Wehrpflicht oder gewisse Vermögenswerte geknüpft.» Dass Frauen so lang vom Wahl- und Stimmrecht ausgeschlossen werden konnten, war letztlich auch eine Folge dieser in der Bundesverfassung verankerten Kopplung.

«Immer wieder kommt in diesem Diskurs die Idee auf, es müsse geprüft werden, ob jemand gewisse Fähigkeiten hat, um politische Verantwortung zu bekommen», sagt Markus Schefer. Davon hält er nichts. «Dem Schweizer Recht sind solche Prüfungen fremd. Niemand muss Rechenschaft darüber ablegen, dass er fähig sei, teilzunehmen.» Etwa, dass man ausgiebig die Parteiprogramme und das Abstimmungsbüechli studiert hat, nicht von nahestehenden Personen beeinflusst wurde oder schlau genug ist, das politische System zu verstehen. Warum also sollen allein Menschen mit geistiger Behinderung einer solchen Prüfung unterzogen werden? Darüber hinaus: Wie genau soll diese «Intelligenz» im Bereich politischen Handelns definiert werden und wem ist sie abzusprechen? Menschen, die den Holocaust leugnen? Sexualstraftäter:innen? Autofahrenden in Zeiten des Klimawandels?

Menschen, die aufgrund ihrer geistigen Voraussetzungen nicht in der Lage sind, sich eine Meinung zu bilden, blieben der Urne einfach fern. Oft taucht auch der Einwand auf, dass Menschen mit Behinderung leichter manipuliert werden könnten, so oder anders abzustimmen, oder dass jemand anders ihre Wahlunterlagen ausfüllt. Das Risiko besteht, ist gemäss Schefer jedoch nicht höher als bei anderen Menschen in Abhängigkeitsverhältnissen, etwa Personen im Altersheim. Und solche widerrechtliche Eingriffe lassen sich wie alle anderen auch ahnden und bestrafen. Nicht zuletzt stellt man damit Angehörige und Betreuungspersonal unter betrügerischen Generalverdacht.

«Mit 41 ging ich das erste Mal wählen»: Sabrina Gaetani

Die Schweiz muss nun daran arbeiten, echte Partizipation zu ermöglichen

In den umliegenden Ländern ist man in der politischen Inklusion bereits weiter. In Deutschland hatte das Bundesverfassungsgericht den generellen Wahlausschluss von vollbetreuten Behinderten 2019 für gesetzeswidrig erklärt – sowohl für die Bundestags- als auch für die Europawahl. Frankreichs Regierung ergriff selbst Initiative und auch in Ländern wie Spanien und Österreich herrscht Einigkeit, dass es sich um Diskriminierung handelt, Menschen mit einer geistigen Behinderung den Gang an die Urne zu verwehren. In der Schweiz hat sich in dieser Sache jüngst nur in Genf etwas Entscheidendes getan: Als einziger Kanton hat er im November 2020 eine kantonale Initiative mit überwältigender Mehrheit von 75 Prozent angenommen, die für umfassend Verbeiständete das Stimmrecht auf kommunaler und kantonaler Ebene forderte. Es war eine Abstimmung mit Signalwirkung, zumindest innerhalb der Schweiz.

Jene Schweiz, die sich ja gern als Vorzeige-Demokratie sieht, muss nun also daran arbeiten, echte Partizipation zu ermöglichen: So wie es Rollstuhlfahrer:innen möglich gemacht werden muss, über Rampen und Lifte einen Zugang zum Perron zu haben, muss es Menschen mit geistiger Behinderung möglich gemacht werden, zu verstehen, worum es bei einer Abstimmung geht. Professor Markus Schefer sagt: «Es ist eine Frage elementarer Gerechtigkeit.» Und dabei geht es nicht nur um jene Menschen, die bisher ganz vom politischen Prozess ausgeschlossen worden sind. Sondern auch um solche, die nicht umfassend verbeiständet sind, jedoch aufgrund ihrer geistigen Behinderung dennoch oft abgehängt sind vom politischen System.

Im Arbeitszimmer von Christoph Linggi in Uster im Kanton Zürich stapeln sich Bücher und Ordner auf Wandregalen. Dass er sich eines Tages durch Gesetzesvorlagen wühlen, eine Tageszeitung abonnieren und Mitglied der Grünliberalen sein würde, war nicht immer abzusehen, erzählt er im Video-interview. Linggi hat eine geistige Behinderung, die allgemein als Lernschwäche oder Lernschwierigkeit bezeichnet wird. Wenn der 53-Jährige einen Text liest, braucht er mehr Zeit, um ihn zu verstehen. Er steht nicht unter umfassender Beistandschaft, er darf also wählen und abstimmen.

Selbstbestimmtheit ist Linggi wichtig, Bevormundungen nerven ihn. Erleben tut er sie ständig. An geschützten Arbeitsplätzen, etwa in einem Lager, wo er Kartons geschnitten und geklebt hat, aber keinen Kundenkontakt haben durfte. Oder bei Jobs als Hauswart, Reinigungskraft oder Umzugshilfe, wo er von oben herab behandelt wurde, sich ausgenutzt fühlte. Von etwaigen politischen Rechten habe er lang nichts zu hören bekommen. In der Schule sei das gar kein Thema gewesen und auch «meine Eltern haben sich nicht sonderlich für Politik interessiert». Nach einer Anlehre als Mechaniker habe er mit 32 Jahren den lang ersehnten Ausbildungsplatz als Schreiner bekommen und einen Berufsschullehrer gehabt, der den Lernenden Politik nahebrachte. «Er hat mir beigebracht, wie das Abstimmungssystem funktioniert, wofür die Parteien stehen und was meine politischen Rechte und Pflichten sind. Wenn man das nicht gelernt hat und das Kuvert mit den Wahlunterlagen in der Post liegt, weiss man doch gar nicht, was man machen muss. Dabei will ich doch diejenigen wählen, hinter denen ich auch stehen kann.»

Linggi hat gelernt, Informationen einzufordern und sich zu behaupten, auch auf dem politischen Parkett. Während er in den ersten Jahren auf Fototerminen der Partei in die letzte Reihe gedrängt oder ganz übergangen wurde, «warte ich heute nicht mehr darauf, gefragt zu werden, jetzt melde ich mich». Mitspracherecht und Teilhabe sind das zentrale Thema des Behindertenrechtsaktivisten. Immer wieder weist er darauf hin, dass es viele Betroffene gibt, die ohne Internetzugang leben – und was das für Probleme mit sich bringt. Etwa weil entschieden wird, dass sie zwar ein Mobiltelefon besitzen, nicht aber über ein freies Datenvolumen verfügen dürfen. Dabei sind die Übergänge von Fürsorge und Bevormundung fliessend. Nutzer:innen sollen insbesondere davor bewahrt werden, kostspielige Einkäufe oder Verträge abzuschliessen. Doch ein fehlender oder beschränkter Internetzugang kann auch bedeuten, dass behinderte Menschen in unserer digitalisierten Welt gar nicht erst an für sie speziell aufbereitete Informationen rankommen. Solche werden in sogenannter Leichter Sprache abgefasst, die explizit für Menschen mit Behinderungen und Lernschwierigkeiten entwickelt wurde. Sie zeichnet sich aus durch kurze Sätze, gefettete Schlagwörter und Wortzusammensetzungen, die mit Bindestrich getrennt werden. «Ich bin der Meinung, dass Politisches so geschrieben sein muss, dass es nicht nur juristische Fachleute verstehen, sondern das ganze Volk», sagt Linggi. Ein Volk, zu dem rund 800 000 Menschen mit Leseschwäche gehören.

Auf Leichte Sprache ist auch Sabrina Gaetani angewiesen. Etliche Jahre war ihr der Weg an die Wahlurne versperrt. Nicht, weil jemand sie aktiv gehin- dert oder aufgrund einer umfassenden Beistandschaft die Rechte entzogen hätte. Die 43-Jährige, die ebenfalls eine leichte kognitive Beeinträchtigung hat, scheiterte an anderen Barrieren: «Mein Vater ist Italiener und war aufgrund der fehlenden Staatsbürgerschaft weder stimmberechtigt, noch hätte er die Wahlunterlagen auf Deutsch verstanden. Und meine Mutter ist im Kanton Neuenburg aufgewachsen, spricht also Französisch. Ich begriff die Unterlagen nicht ohne Hilfe, das war mir zu kompliziert.»

Doch dann sass Gaetani in einer Arbeitsgruppe von Insieme Schweiz, der Dachorganisation der Elternvereine «für und mit Menschen mit einer geistigen Behinderung». Dort half sie mit, eine Wahlhilfe in Leichter Sprache für die eidgenössischen Wahlen 2019 zu erarbeiten. Diese sind nicht nur sprachlich vereinfacht aufbereitet, sondern beinhalten auch erklärende Zeichnungen. Dank dieser Broschüre habe sie selbst gelernt abzustimmen: «Mit 41 Jahren ging ich zum ersten Mal wählen.»

Beim Video-Interview sitzt Gaetani auf dem Sofa ihrer Solothurner Wohnung. Sie erzählt, dass sie erst lernen musste, sich zu behaupten. So wie sie in ihrem Schwimmverein den Wettkampf liebt, stellt sich Gaetani heute den Herausforderungen des Alltags. Als ihr Zahnarzt eine Mahnung schickte, «bin ich persönlich in die Praxis gegangen und hab denen gesagt, dass sie die Mahnung direkt an die kantonale Ausgleichskasse weiterleiten können, denn da ich eine IV-Rente erhalte, muss die Invalidenversicherung dafür aufkommen. Dann habe ich dort angerufen und Druck gemacht». Es sei extrem mühsam, dass man sich immer so für seine Rechte und Ansprüche einsetzen müsse. «Meine Eltern haben mich nie so erzogen, als ob ich behindert wäre. Das war gut, denn sonst könnte ich heute nicht allein leben», sagt sie. Ihren Eltern sei es auch zu verdanken, dass sie eine sogenannte Kleinklasse besucht hat. Ansonsten hätte sie in eine Sonderschule gehen müssen, so konnte sie aber mit allen anderen Kindern aus ihrem Dorf in die Regelschule gehen. Nach der Hauswirtschaftslehre habe sie dann auch erst mal weiterhin bei den Eltern gewohnt, statt, wie es die Sozialbehörde gefordert hat, in ein Heim zu ziehen. Zunächst bekam sie Unterstützung von einem Sozialarbeiter, inzwischen organisiert Gaetani ihr Leben selbstständig. Bei der Arbeit ist sie für die Endkontrolle von reparierten Elektrogeräten verantwortlich. Ausserdem übernimmt sie, da sie neben Deutsch auch Französisch und Italienisch spricht, oftmals die Telefonanrufe. Dafür erhält sie neben ihrer 1V -Rente einen Lohn von mehreren hundert Franken.

Bern lehnte Wahlunterlagen in Leichter Sprache ab: Politische Inhalteseien zu komplex

Wahlhilfen in Leichter Sprache begünstigen politische Partizipation, doch sie stehen nicht umfassend bereit. Bettina Nageler, Geschäftsführerin von Capito in Winterthur, einer auf barrierefreie Kommunikation spezialisierte Agentur, weiss: «Es ist heute in der Schweiz nicht selbstverständlich, Abstimmungs- und Wahlunterlagen in Leichter Sprache anzubieten. Österreich und Deutschland sind da viel weiter, dort steht etwa auch eine Version der Websites des Kanzlers oder der Bundesregierung in Leichter Sprache zur Verfügung.»

Die Dringlichkeit, mehr Broschüren und Websites in Leichter Sprache anzubieten sowie gleichzeitig etwa durch Werbekampagnen und Schulungen von Betreuungs- und Ausbildungspersonal dafür zu sorgen, dass Betroffene von ihren politischen Rechten erfahren, wird sich durch die Massregelung der Uno erhöhen. Neuenburg, Wallis und Waadt sind bereits heute daran, die Frage nach den politischen Rechten neu aufzurollen. Und auch die Parteien kommen stärker in die Pflicht, Haltung und Programme in zwei Versionen anzubieten, um eine Meinungsbildung umfassender zu gewährleisten. Lediglich die SP Schweiz bietet ihre Parolen zu den Abstimmungen neu in Leichter Sprache an.

Es scheint da also etwas in Bewegung zu kommen, wenn es auch immer wieder Rückschläge gibt. Bern lehnte zuletzt einen entsprechenden Antrag auf Wahlunterlagen in Leichter Sprache mit der Begründung ab, dass politische Inhalte aufgrund ihrer Komplexität nicht dermassen vereinfacht aufbereitet werden können.

In der Insieme-Kampagne #Jeveuxvoter von 2019, in der Menschen mit geistiger Beeinträchtigung in Videos auf Social Media begründen, wes- halb auch ihnen das Recht zusteht, abstimmen und wählen zu können, sagt Andreas Rubin: «Ich wünsche mir eine inklusive und vielfältige Gesellschaft.» Der Jungbauer ist 34 Jahre alt und hat Trisomie 21. Als er noch unter umfassender Beistandschaft in einem Heim lebte, war Rubin vom Wahlrecht ausgeschlossen. Im Januar 2013 trat das neue Erwachsenenschutzgesetz in Kraft und die Behörde war verpflichtet, jede Beistandschaft zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Andreas Rubins Beistandschaft wurde abgeändert. Damals begann er nicht nur, von seinem Abstimmungsrecht Gebrauch zu machen, sondern setzte sich auch für mehr Teilhabe ein. Weil er gemerkt hat: Wer Ungerechtigkeiten ändern will, muss bereit sein, sich zu engagieren.

Am grossen Küchentisch sitzt er in Latzhose vor dem Laptop. Eben hat der Jungbauer noch geholfen, Ställe auszumisten, und der Katze seiner Gastfamilie auf dem grossen Bauernhof im Emmental eine Streicheleinheit gegönnt. Hier sei er viel selbstbestimmter als früher im Heim. Ihm machen vor allem der offene Umgang mit Besuchenden und Kolleg:innen und die Arbeit mit den Tieren Spass. Auf seine Vertretungsbeistandschaft ist Rubin nach wie vor angewiesen, gerade wenn es um finanzielle Angelegenheiten geht. Es kommt vor, dass er online Sachen bestellt, die er sich nicht leisten kann und die zurückgeschickt werden müssen. Auch gibt es Sachverhalte, die Andreas Rubin durcheinanderbringen, und manchmal schweifen seine Gedanken weit ab. Aber mit seinen Worten trifft er oft ins Schwarze. Etwa wenn er Gedichte schreibt, die er auch an öffentlichen Anlässen zum Besten gibt. «Bezeichne mich als normal. Wir sind ein Teil der Welt (…) Sage nie, dass ich behindert bin; nimm mich so, wie ich bin.»

Dass Andreas Rubin selbstbewusst für Gleichstellung eintritt, wurzelt in seiner Erziehung. Andreas Mutter Käthi Rubin hat zwanzig Jahre bei der Organisation Insieme gearbeitet und «es war mir immer wichtig, dass mein Sohn seine politischen Rechte kennt». Fragt man die Bernerin, wie politisches Interesse bei Kindern mit geistiger Behinderung geweckt und gefördert werden kann, sagt sie: «Grundsätzlich haben Eltern oft das Gefühl, es sei zu schwer, seinem behinderten Kind Politik zu erklären, aber ich kann nur sagen: Eure Töchter und Söhne können oft mehr, als ihr denkt. Es erfordert einfach Zeit und Geduld, Wissen zu vermitteln.»

Die Schweiz hat eine rechtlich verbindliche Zusage zur Gleichstellung und Teilhabe gegeben, als sie 2014 die Behindertenrechtskonvention unterschrieben hat. Doch um dieser tatsächlich nachzukommen, braucht es einen Paradigmenwechsel. «Wir müssen aufhören, geistig behinderten Mensch zu sagen, was gut für sie ist, und endlich damit anfangen, sie selbst zu fragen, was sie brauchen», bringt es Käthi Rubin auf den Punkt. Und ihr Sohn fügt an: «Viele Menschen, Politiker:innen und Behörden begreifen nach wie vor nicht, dass Menschen mit Behinderungen ins öffentliche Bild gehören.» Dass sie ein Recht darauf hätten, mitzureden. Und er sagt: «Wählen dürfen heisst auch: Ich bin einMensch.» Bei einer Wahlbeteiligung von gerade einmal 45 Prozent, wie 2019 landesweit ermittelt wurde, sollte einem demokratischen Staat wie der Schweiz klar sein, dass jede Stimme zählt.